“¿Qué se puede decir sinceramente de esta sinfonía? ¿Qué puede decirse de cualidades musicales donde no se detecta ninguna, y por qué hay que entrar en detalles sobre la escenografía orquestal, cuando no hay nada detrás? Incluso con la intención más sincera parece imposible encontrar nada excepto una serie de efectos orquestales inconexos, bastante ingeniosos en cuanto a conocimiento de los instrumentos, pero totalmente superficiales, y que no tienen nada que ofrecer al espíritu ávido de música". Musical America, January 1911.

La sinfonía nº 4 de Gustav Mahler (1900) es un cuento de hadas onírico e irreal, de imponderabilidad aérea y exaltación dichosa. Las alegres meditaciones de Mahler sobre el descanso post mortem se sustentan en una impropia sencillez de medios orquestales, transparencia textural y simplicidad armónica, coherentes con la visión celeste a través de un alma infantil. La intencionalidad mahleriana da a cada atril el rol de un solista, descomponiendo la línea melódica en fragmentos definidos por diferentes colores instrumentales, como una especie de prisma acústico. Pero en su tradicional estructura formal pululan sombras poco inocentes y se arrastran horrores:

I Deliberado: En el inestable mosaico de motivos de la exposición (compases 1-101), el clasicismo familiar de la sonata sufre por la irrupción literaria de frecuentes cambios de tempo, alteraciones, suspensiones y complicadas relaciones métricas; la deslumbrante complejidad del evolutivo y lógico (o, más bien, teleológico) desarrollo (cc. 102-238) explora nuevas y distantes claves y abre un espacio radicalmente inédito, en el que los temas se disuelven en motivos autónomos o se transforman hasta quedar irreconocibles; la recapitulación (cc. 239-339), en cierto modo fallida, conduce a una coda histéricamente triunfalista.

II Moderado: Scherzo quimérico y espeluznante, armado en cinco episodios: A (cc. 1-68), trío B (cc. 69-109), A1 (cc. 109-200), trío B1 (cc. 200-280), A2 (cc. 280-341); y coda (cc. 341-364). Mahler especificó la scordatura del violín solista (afinado un tono más alto, angular y cromático) "para que el violín suene chirriante y áspero, como si la Muerte golpeara". Invocación de la cultura errante y juglar, una llamada a la muerte descrita como disonante, aterradora, pero también seductora...

III El contraste entre dos complejos temáticos hostiles determina la disposición, el carácter y el curso del Poco adagio (ruhevoll, apacible). Presenta una estructura de rondó con variaciones en cinco partes: A (cc. 1-61), B (cc. 62-106), A1 (cc. 107-178), B1 (cc. 179-221), A2 (cc. 222-314), con una rutilante coda (cc. 315-353) que nos regala un estallido armónico e instrumental, rendición postrera y simbólica elevación a un plano superior.

IV Das himmlische Leben (La vida celestial): Inicialmente destinado a formar parte del monumental edificio de la 3ª Sinfonía, este lied se articula en cuatro versos separados por secciones instrumentales que retornan las figuras de apertura para dar a la obra una sensación cíclica. Atmósfera mágica, donde el universo cotidiano y el universo espiritual se complementan en un sentimiento cándido de recompensa (fuera del marco hebraico): el sustrato de promesa para el hambriento de las canciones del Knaben Wunderhorn, de panes y peces, de corderos y espárragos gigantes…

204 lossless recordings of Mahler Symphony no. 4 (Magnet link)

Ya vimos en la Sinfonía nº 5 como el sistema Welte-Mignon (capaz de registrar los matices íntimos del intérprete: rítmica, dinámica, fraseo, ataque y pedal) ofrece un supremo documento histórico. La edición Preiser redondea el invento acoplando el sistema neumático al piano poseído por el propio Mahler en su vivienda vienesa, un grand Blünther de 1902, con siete octavas suaves y melosas. Mahler siempre tocaba directamente desde la partitura orquestal, en un arriesgado equilibrio sobre las patas delanteras de la silla. Los acordes arpegiados, los ritmos sinuosos, el fraseo sensible y nervioso, el rubato soñador… encajan con la personalidad y carácter sombrío del compositor: ”Mi música no es más que ruido de la naturaleza”.

En el Principio era Mengelberg. Durante las visitas que Mahler realizó a Amsterdam entre 1903 y 1909, Willem Mengelberg (indudablemente el más dotado de sus discípulos) anotó detalles interpretativos y metronómicos (que la partitura no lleva) durante los ensayos del compositor, o, al menos, su interpretación personal de los mismos y que no siempre coinciden con lo registrado en este concierto público de 1939. ¿Autenticidad? Más bien una ensoñación ultrarromántica, exagerada en su intervencionismo extremo, impredecible, peligrosamente viva. Desde el comienzo los cambios de color, de clima (misticismo, melancolía, amenaza), conectan con las rupturas schumannianas. El scherzo gira a 152 corcheas por minuto, con un carrusel de liberales portamenti y breves staccati de violín que rememoran una pesadilla de plagas. Mengelberg sumerge el ruhewoll de inmediato en una suerte de éxtasis de tristeza, con un momento extra de asombro cuando añade un quinto tiempo al segundo compás del tema de apertura, en el que los violonchelos espressivo aparecen con interminables notas. Jo Vincent muestra en el lied un timbre un tanto agrio y un carácter matronal. La publicación de Pristine Audio es muy convincente, con una agradable ecuanimidad instrumental de la Concertgebouw Orchestra y evitando filtrar en demasía el sonido como en las ediciones anteriores (Philips, Decca, Altair, Documents, History, Q Disc).

Debido al resultado de la Guerra la antorcha pasó a Bruno Walter, que, desde el conservadurismo esencial y la orientación espiritual impregnó la música de su naturaleza amable, pastoral y panteísta, luminosa y sensual, muy diferente de la manera errática, intensa y a veces insensible del compositor. Aparte de su grabación comercial de 1945 se han recogido al menos otras diez procedentes de conciertos. Escogeremos como muestra la de 1953 con la New York Philharmonic Orchestra, en la que Walter contó con su soprano predilecta, Irmgard Seefried, cuyo perfil liederístico es formidable, si bien lejos de la inocencia beatífica solicitada. Walter ignora marcaciones dinámicas y rítmicas en la pesadumbre otoñal del primer movimiento, descubriendo solo a medias el lado tenebroso de la historia, como un cuento de los hermanos Grimm purificado por los tonos pasteles de Disney. Algunas asperezas en los metales caracterizan un scherzo menos estricto y controlado de lo habitual en Walter, pero hay poco contraste con las secciones trío. ¿Es la (magistral) coda del ruhevoll un ejemplo temprano de la tonalidad progresiva mahleriana? No, ya que la tensión armónica se resuelve en la apertura del lied. Walter lo entiende a la perfección minimizando la pausa entre los dos movimientos. Claro sonido (Tahra), congestionado en las dinámicas elevadas y con un público aquejado de bronquiolitis.

Paul Kletzki es consecuente desde el principio, fluido y relajado, y con solo un leve aliento dramático (optimistas, incluso jocosas, las maderas de la impecable Philharmonia Orchestra), con muchos de los portamenti requeridos ejecutados sui generis como un legato extendido, y descaradamente extrovertido y algo ruidoso en el pasaje en do mayor (“niños golpeando ollas y tal vez rompiéndolas en pedazos”, Adorno dixit, cc. 209-220) previo al clímax, producido sobre una disonancia inesperadamente rasposa. Resaltar la arquitectura estilizada y transparente del scherzo, sin descarnamiento. El ritmo lento del bajo en el ruhevoll, en contraste con el tono solemne de la melodía, le confiere un aire de himno, un estado de contención pacífico y estático, como en los contemporáneos paisajes de Klimt. Emmy Loose posee la tímbrica adecuada, una técnica casi ideal, la dicción clara; todo ello especiado con ternura y con un acompañamiento ilusionista en las cuerdas. La grabación es extraordinaria para la fecha (EMI, 1957), con la intrincada partitura en vívido relieve.

El minimalismo microfónico de la RCA en 1958 resulta en una perspectiva realista y apropiada a la superlativa prestación técnica de la Chicago Symphony Orchestra en manos de Fritz Reiner. El consolador y poco lírico adagio (grabado en una sola toma) es un perfecto ejemplo de su desinterés en la estética mahlerania: el rechazo de Reiner a muchas de las marcas (fraseo, color, acento, dinámica) y sus prioritarios y legendarios orden, precisión y reserva escatiman los portamenti, y aferran la rigidez de los tempi. De escuela interpretativa sinfónico-vienesa, el bedächtig es muscular y falto de reposo, y el scherzo carece de humor sardónico. El lied se inicia en un paso somnoliento y Lisa della Casa muestra problemas de pronunciación germánica y su pronunciado vibrato se desliga de la ingenuidad. Naturalmente que el detallismo opresivo y la fidelidad tímbrica engendran explosiones armónicas straussianas. Pero cuando las notas terminan no queda ningún resplandor.

El enfoque de Otto Klemperer es prácticamente el polo opuesto al de Walter: cada uno, al parecer, basa su interpretación en aspectos opuestos del complejo carácter de su mentor. Objetivo, vehemente y agitado, con los gélidos colores primarios de un Mondrian. Su sentido de la cohesión estructural es particularmente evidente, pero desprecia los rasgos psicológicos de la obra. Comienza a un tempo calmo y germánico (rubati y portamenti son poco utilizados) hasta que violentamente se nos sumerge en las inauditas orquestación y armonía. Scherzo solemne y circunspecto (el exceso y la exageración están ya en la música). El impaciente adagio camufla su mordiente en un sorpresivo andante (escuchemos cómo incrementa el tempo entre los cc. 222-282), que nos lleva de la mano a... una mocosa perfumada y maquillada (no todas los niñas son ángeles): Elizabeth Schwarzkopf, elegante y sofisticada, analiza y colorea cada una de la palabras en la antítesis de las instrucciones del compositor (pero Klemperer rememoraba que Mahler le dijo una vez: “Si algo no te parece bien, cámbialo. No sólo tienes el derecho, sino el deber de hacerlo”). La lateralidad y profundidad de la toma sonora (Warner, 1961) evidencia el refinamiento de una orquesta cálida y compensada, con las maderas de la Philharmonia observadas en una óptica resultona que ha caído en desuso posteriormente, aunque la adecuada división antifonal de las cuerdas enriquece el contrapunto.

George Szell es un maestro del equilibrio (tan esencial en este tipo de Mahler) de las voces principales e interiores, pulido de perfección mecanicista e iluminador escrupuloso de la arquitectura. Sin embargo, el amor (y el humor) infantil no aparece por ninguna parte, la disciplina toscaniniana lo impide, suavizando sus grotesquerías y rugosidades. Meticuloso en las dinámicas (aunque no todas), minucioso en la delineación de detalles (esos acordes creados por las serpenteantes cuerdas en el scherzo). Con neutralidad inflexible, el pulso constante del bedächtig cincela la unidad en la diversidad, con cambios de tempi fuertemente subrayados y rubato unánime (tanto, que es casi sobrenatural). Ländler genuinamente mozartiano, con las secciones trío rústicas y joviales. El andante, íntimo y grave, rocía pasmosos glissandi en dolcissimo. El lied, a fuego lento, también participa de este enfoque narrativo: Judith Raskin llena de voz madura las tres primeras estrofas, pero los últimos versos, a una dinámica inferior, transmiten una gracia extraordinaria, cándida y divina. Glacial la belleza de las cuerdas de la Cleveland Orchestra, cuidadosamente preparada y empastada (Sony, 1965).

Jascha Horenstein presenta un Mahler serio y didáctico, escasamente intervencionista, combinando orden, intensidad emocional y claridad instrumental. Lanza una sombra ominosa y obstinadamente presente sobre la superficie del movimiento inicial que pocos directores concitan. Crudo y evocativo el lentísimo scherzo, donde Horenstein inmiscuye chirriantes caricaturas que interrumpen al violín abrasivo, con los tríos nostálgicos de una inocencia perdida. El tejido de cuerdas divididas en el ruhevoll excluye la individualidad más acerba y carnavalesca de las maderas del movimiento anterior, y crea una textura expansiva de tipo coral vinculada a una religiosidad vocal (Mahler describió el pasaje como "el desvanecimiento del final es etéreo, como de iglesia, de ambiente católico"). El lied arropa con exiguo confort, siendo Margaret Price una discutible elección, casi de oratorio (de los de antes), con sólo un leve reflejo plateado. La cercanía de los micrófonos (EMI, 1970) repercute en el desequilibrio tímbrico orquestal de la London Philharmonic (la sobreexposición de los clarinetes y timbales).

La primera aproximación de Claudio Abbado a la obra (DG, 1977) es más urgente y abrupta que sus posteriores versiones: el bedächtig se inicia suave y confitado para después abandonar el típico aroma comodo mahleriano, con erráticas bogadas rítmicas y dinámicas. El violín del scherzo (vertical y deliberadamente desalineado con su acompañamiento) asoma y cede el paso caballeroso ante los vientos sedosos de la Wiener Philharmoniker. En el ruhevoll Abbado hace caso omiso de las indicaciones de la partitura y fuerza unos tempi morosos, brucknerianos; atención al desgarrador portamento de las trompas (c. 75) que muda “de la divina alegría a la profunda tristeza” en palabras de Mahler. La solista, fuera de lo común, es la mezzo Frederica von Stade, sin problemas de tesitura, pero de emisión entrecortada en los staccati. La grabación es fatigosa en su brillante metalicidad, algo que también lastra la fría y nítida traducción de James Levine (RCA, 1974).

En los ensayos y luego en los conciertos, la figura torpe e improbablemente alta de Klaus Tennstedt se balanceaba de lado a lado de forma desgarbada, con poca o ninguna técnica de dirección discernible. Lo que perdió en bienestar físico con los años, lo compensó con drama y angustia en su rítmica poco marcada, contorsionando el flujo lineal de cada frase, como en los frecuentes luftpausen y prolongados ritardandi. Los tempi funcionan a pesar de ser atrevidamente extremos, pero los cambios bruscos de ritmo alteran el andamiaje. Una interpretación gloriosamente lírica y romántica, con las secciones de vientos con relevancia y singularidad propia -pero no en la línea liviana, sonriente, hasta traviesa de un Kubelik (DG, 1968)-. Tennstedt guía las fantasmagóricas flautas y campanas de trineo totalmente independientes del ritardando de clarinetes y primeros violines (algo requerido en el compás 3, pero que muy pocos directores conceden), lo que enfatiza la colisión rítmica hasta la entrada del tema. Tras el clímax del bedächtig (cc. 221-224), ahíto de júbilo y alegría, se va imponiendo un apremiante impulso sobre las marcaciones (ignoradas), presagiando la tumultuosidad de la Quinta. En el mordaz scherzo la estruendosa trompeta (c. 200 y ss.) da paso a un retorno del trío donde la suma flexibilidad se desliza hacia la desarticulación. Ruhevoll amedrentado por las trompas, con retenciones conmovedoras al final de las frases, y las secciones astringentes mitigadas. La meditación pastoral de Lucia Popp desestima el regocijo candoroso y canta straussianamente oscura (a pesar del significado d) el texto. La toma sonora de la London Philharmonic Orchestra (EMI, 1982) es sucia, plana, vacua.

Solo cabe calificar de milagrosa la lectura de Lorin Maazel. Con el embrujo de un encantador de serpientes hace sonar a la Wiener Philharmoniker melancólica y tranquila, los ataques suavizados, las texturas mórbidas, con dilaciones en el remate de las sentencias, la belleza por encima de todo (aunque en esta línea se puede ir más lejos, véase Karajan). Comienza con un ceñido cumplimiento de la petición bedächtig (prudente), para destacar después las fulgurantes cuerdas en el segundo tema, donde los cellos cantan sobre las violas de manera tan brahmsiana. En el scherzo las dinámicas son aplicadas de manera repentina, pero con suntuosa bondad. La severidad de las cuerdas agudas, con portamenti sin reparos, se turba por la efusión de dolor en mitad del movimiento (muy) lento (cc. 189 y ss.), reconociendo la derrota. Maazel lleva al extremo la marcación sehr behaglich (muy acogedor) en el finale con sabor de repostería, dulce y cremosa: cuando la música se desliza hacia mi mayor, arpas y bajos doblando discretamente (“muy tierno y misterioso hasta el final”), relaja aún más el ritmo y los excepcionalmente quedos violines y clarinetes introducen sus temas casi en un trance perpetuo sobre el que la línea angelical y vulnerable de Kathleen Battle deslumbra con su límpida pronunciación y timbre argénteo. Grabación abierta en su panorámica, pero poco impactante (Sony, 1983).

Cuenta Eliahu Inbal que se colaba por una ventana para poder ver los ensayos de Bernstein en Tel Aviv y tomarle así como modelo; ciertamente enfatiza los rasgos hebreos, la ligereza, la ironía, el humor; pero, por otro lado, minimiza los acentos dinámicos-dramáticos, “los misterios y horrores” de que hablaba Mahler en sus cartas, quedando en un templado clasicismo apolíneo. Bedächtig fragmentado en secciones poco coordinadas rítmicamente. Excelente el transparente scherzo, con la superficie distorsionada por las ondas de los portamenti. Emborronado adagio, jadeante y poco sereno. Helen Donath adolece de rudeza tímbrica y afinación inestable. La Frankfurt Radio Symphony Orchestra (a la que Inbal sacó de su provincialidad con este exitoso ciclo Mahler de grabaciones) está recogida de manera simple y franca en la toma sonora en concierto (Denon, 1985); de hecho, la compañía nipona recurrió a Inbal porque su concepción de la música de Mahler como esencialmente frágil y delicada (incluso en medio de la tempestad y la lucha) ''apelaba a nuestros sentimientos sobre la música de cámara'' y se adaptaba a sus técnicas de registro. Quizás no sea una escala más pequeña, sino una mirada menos angustiosa, con el hombre como parte de la naturaleza (en el sentido nietzscheano -y seguramente mahleriano-).

Quizás el mayor legado discográfico de Leonard Bernstein haya sido integrar su sentimentalidad profunda, excesiva y neurótica en un componente esencial del (un) syllabus interpretativo. En su Mahler la sincronicidad de temperamentos roza lo confesional. En el desarrollo del plácido movimiento inicial las abruptas interrupciones a mitad de tema, los cambios de clave y las trasposiciones son asumidos con la normalidad con que aceptamos una pesadilla incongruente. Por eso la fanfarria de trompeta (cc. 224 y ss.), que, en este contexto infantil de triángulo, glockenspiel y campanas de trineo parece emanar de la guardería y no de la milicia, tiene una función hoffmanniana de llamada al despertar que va disipando los sueños. El inquietante y operático scherzo (con constantes cambios de marcha y dinámica para acentuar las posibilidades dramáticas de la ambigüedad) frena en meandros en los tríos, aunque la enfermiza determinación del violín solista logra encauzar el curso. Gran narrador de historias, Bernstein sorprende con un adagio vivaz, de fervor amoroso y meditativo (atención a la repentina caída del tempo en el solo de oboe, cc. 175 y ss.). En el finale (según Bernstein un anhelo de recompensa cristiana) emplea un niño soprano para resaltar la delicada orfebrería orquestal que le rodea. Helmut Wittek desprecia saludablemente los matices de tono y ritmo, y se concentra en dar un relato extrovertido con la ayuda de una buena dicción. La cercanía de los micrófonos proporciona gran pegada (la felicidad de las maderas), pero yerra la veracidad de la Concertgebouw Orchestra (DG, 1987). Ah, finalmente (que diría Puccini) para aquellos que contemplen las dificultades juveniles con la extensa tesitura requerida hay otras alternativas: Emanuel Cemcic aporta no sólo una voz diáfana y confiada, sino un fraseo excepcional y una lectura sensible del texto en el testimonio de Anton Nanut con la Ljubljana Symphony Orchestra (Stradivari, 1987); Daniel Hellman resuena menos matizado en el arreglo camerístico de la obra realizado por Howard Griffiths y la Northern Sinfonia (Novalis, 1999).

Michael Tilson Thomas disfruta de una bucólica alusión de la naturaleza, amenazada acá y allá por oscuros pozos de magia que deforman el fraseo, remarcan las pausas, contrastan los tempi, y arrugan la pátina pulida de la San Francisco Symphony Orchestra, aquí con las cuerdas divididas idóneamente. Bedächtig terso y aristocrático (escúchese el beethoveniano homenaje en los compases finales de la exposición), sosegado y tan schubertiano como en Boulez (DG, 1998), pero sin su aureola inalcanzable e inhumana. El violín del scherzo, siempre en pianissimo, es tan civilizado que se podría bailar en el Neujahrskonzert. Con el segundo tema del adagio el tempo cae a una celibidachiana etereidad, un paseo por las nubes reminiscente de Parsifal (cc. 51-61). Laura Claycomb imposta el lied con un timbre atractivo, pero demasiado carnoso y adulto. Sensacional grabación moldeada a partir de una serie de conciertos (SFS, 2003) con perspectiva realista y profunda que no escrutiniza los instrumentos.

Bernard Haitink siempre se ha decantado por la efectividad técnica por encima de la imaginación, haciendo de la sobriedad una patente propia, buscando la iluminación intelectual más que la catarsis emocional y llegando a quejarse públicamente de los oyentes que se acercan a Mahler "por razones equivocadas"(¿?). En ésta su octava grabación de la obra, Haitink persiste en un Mahler mesurado y metódico, newtoniano. La termalización del pulso dibuja un primer movimiento reservado, casi temeroso de que la expresividad desborde los atriles, la estructura olímpica, las dinámicas atenuadas. En el scherzo el violín solista procede clemente, relegando la pesadilla, corta de maldad. Adagio exquisito e imperturbable salvo en las variaciones previas al (magnífico) clímax. Por momentos la inteligibilidad de Christine Schäfer queda un tanto comprometida al estar su metal oscuro integrado en la orquesta. El registro (RCO Live, 2006), derivado de un único concierto, riega con generosidad (y algo de confusión) la glamurosa tímbrica de la Concertgebouw Orchestra.

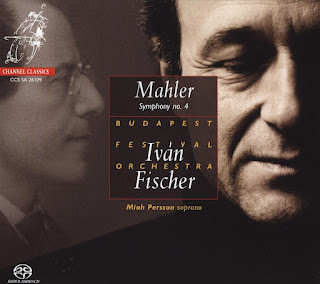

Para Iván Fischer el drama (que no deja de ser eso, la terrible niñez de Mahler) se desarrolla con lozanía y simplicidad, con inflexiones agógicas cuidadosas, peculiares e inestables, en una búsqueda obsesiva del más allá de las notas. Es curioso que, a pesar de la crudeza en la exposición de las tensiones, el final del desarrollo no se rasgue por la fanfarria de trompeta sino por las campanas de trineo, hasta entonces escondidas entre los vientos (cc. 230 y ss.). Quejumbroso el violín solista, casi sin vibrato, y sin enfatizar su presencia en el scherzo. Ruhevoll tectónico en lo tímbrico y estoico en lo anímico, con un arranque soleado del tema tchaikovskyano (cc. 107 y ss.). El Stravinsky más atávico irrumpe en los interludios instrumentales la concienzuda pronunciación de Miah Persson: Su halo liviano pero no tímido adopta idealmente la petición del autor: "Para ser cantado con expresión infantil y alegre; ¡Totalmente sin parodia!". Las cuerdas de la Budapest Festival Orchestra pierden empaste y presencia al posar divididas, pero ganan en transparencia en la muy dinámica toma sonora (Channel, 2008).

Les Siècles es una reducida formación de instrumentos contemporáneos a la obra, con disposición antifonal de sus violines, mínimo vibrato, asombrosa claridad textural, tímbrica fresca y heterogénea, individualizada en el viento y menos agresiva en metales y percusión, articulación y fraseo retóricos y declamatorios, y donde resalta más la expresividad del portamento. François-Xavier Roth parte de un concepto objetivo y preciso, pero el elemento fantástico está presente desde el principio (nunca han sonado tan próximos a Peer Gynt los cc. 302 y ss.), con gran ligereza en el paso (pero Mahler requiere “sin prisa”), caprichosas dinámicas y potencia sonora (escúchese la implacable urdimbre de cuerdas alrededor de los solos de trompa hacia el final del movimiento). La scordatura del violín solista en el risueño scherzo recalca su colorido discordante, metálico entre las cuerdas de tripa, pero es reticente en su intimidación; los tríos desgranan los intercambios melódicos entre instrumentos (los vientos deliberadamente poco caústicos) en un fascinante juego de luces y sombras. Las digresiones variacionales dentro del adagio tienen un aire auténtico de improvisación. La intervención del violín solo (cc. 98 y ss.) es muy especial, cada uno de sus portamenti un lamento doliente. La angelical conclusión muestra delicadeza y fragilidad, no la habitual luz cegadora desde el umbral al mundo ultraterreno. La seráfica Sabine Devieilhe, ágil en las dinámicas y maravillosamente cristalina, roza lo sacro, tildando perturbadoras las transiciones instrumentales. La opulencia de la toma sonora ilumina el tramado, un festival tornasolado y una mezcla fuera del alcance de la sala de concierto, destinada a una (atenta y gozosa) escucha doméstica (HM, 2021).

To conclude, I would like to rescue Deryck Cooke's priceless dissertation for the BBC in 1961, in which he surveys the recordings of the Fourth Symphony that existed at that time. Linking his presentation with the then fashionable movement of historically informed performance, he gives greater attention to the recordings of those conductors who had a relationship with the composer: Mengelberg, Walter and Klemperer, trying to extract from them some light on what would become the historicist Mahler.

But the mahlerian tradition does not exist! He rehearsed and conducted his works with continual changes in orchestral arrangement, even at the textual level (what matters is the transient feeling, the spirit of the moment) without the need to crystallise it interpretatively. He could easily have done it differently, on another day (as long as there were no noises):

- "What is that? What is that?"

- "That's a car, Mr. Mahler"

- "Well, whatever it is, we have to stop it!"

- "It can't be stopped. This is New York"

- "Rehearsal's over!"

.jpg)