Las Variaciones Goldberg (BWV 988) es la última de una serie de obras para teclado que J.S. Bach publicó en 1741 bajo el título de Clavierübung, y no solo demuestra su excepcional conocimiento de los diversos estilos musicales contemporáneos, sino también su exquisita técnica como ejecutante.

Ensamblada por un aria y treinta subsecuentes variaciones (y el aria da capo), todas ellas construidas sobre el mismo bajo continuo y su armonía implicada; cada una de las variaciones (que han de tocarse dos veces) mantiene la estructura simétrica del aria de dos mitades de 16 compases, la primera elevándose de tónica a dominante, y la segunda retornando a la tónica a través de un recorrido cromático. Así, la microestructura del aria (hombre) y la macroestructura del conjunto (universo) se reflejan místicamente una en la otra. Y como metáfora de la creación divina, la obra se divide en diez grupos trinitarios, cada uno de los cuales integra un canon, un elaborado arabesco a dos manuales, y otra variación de carácter independiente.

Su historia compositiva es desconocida. Si la famosa anécdota del insomnio es considerada hoy en día como espuria, las Goldberg están abiertas a una hermenéutica que es parcialmente musical (basada en sus tecnicidades) y parcialmente extra-musical, donde caben todo tipo de interpretaciones teológicas, cognitivas, mecanicistas, semióticas o sociológicas: véanse como ejemplo las de retórica (donde Bach adoptaría la variación como ejemplo de la economía formal de la oratoria romana), o las de cosmología alegórica renacentista (donde los nueve cánones simbolizarían las esferas ptolemaicas).

Aria: Profusamente ornamentada, aparece titulada como Sarabade en el cuaderno de prácticas de Anna Magdalena. Es la progresión armónica de la línea del bajo y no la melancólica melodía soprano la que se toma como cimiento para las variaciones.

Wanda Landowska no solo fue pionera infatigable en la lucha para restaurar el clave como un instrumento con pleno derecho (“The harpsichord is not an imperfect forerunner of the modern piano and the piano is not an improvement on the harpsichord. They are two entirely different instruments”), sino que además realizó la primera grabación completa de las Variaciones Goldberg en 1933. Expresivamente florida, asperjaba sus partituras de ensayo con matices rítmicos, constantes cambios de registración e intransferibles marcas efusivas, productos autorizados de su conocimiento histórico. Confecciona e interpreta los ornamentos, toda poesía y sentimiento, como aquellas petites reprises de las vars. 5, 7 y 18. La masiva grandeza del mecanismo Pleyel, un paquidermo metálico muy diferente del sonido que ahora consideramos histórico, permitía montañosas dinámicas y atronadores registros graves. Su descomunal resonancia (25 segundos) se ve recogida en la refinada edición Naxos.

Variatio 1: Una soleada polonesa con movimiento balanceado en frases de un solo compás.

A sus veintidós años Glenn Gould descubrió al mundo las posibilidades emocionales del concepto matemático bachiano, y no como un desafío, sino como un requisito inherente a la partitura. Rigurosamente lineal, intensamente inercial, diáfanamente delicada la cristalografía, a tempi insaciables, sin momento de reposo, sin repeticiones. Fanático del perfeccionismo, su precisión de articulación ilumina la geometría contrapuntística, el registro bajo del piano (especialmente preparado con los martillos muy cercanos a las cuerdas) muy claro. Toque ascético y eufórico, debido al non legato staccatissimo, al casi nulo empleo del pedal, a la negación del acorde vertical. La excepción es la var. 25, sepulcral y chopiniana: ”Please take note. This is tragedy”. En su inmersión karmática, el pianista clamorea un canturreo que puede resultar irritante. Disco best-seller, nunca descatalogado, propondremos aquí la edición para obsesos, que recoge con excelente sonido mono cada toma, variación por variación, realizada por el imberbe idiota (Szell dixit) durante esos cuatro mágicos días de junio de 1955, aunque habrá quienes prefieran el documento grabado en el Festival de Salzburgo de 1959, quizá interpretativamente más fluido, o la reflexivamente otoñal de 1981 (todas en Sony y todas extraordinarias).

Variatio 2: Trío de carácter tranquilo y pastoral, casi un canon con una línea incesante al bajo.

Gustav Leonhardt introdujo el concepto del historicismo en las Variaciones Goldberg. No solamente en sus, por entonces, redescubiertos y aristocráticos instrumentos, sino también por su academicismo estilístico (la ubicación en el contexto histórico apropiado) y ornamentación auténticamente barrocos. Líder anímico de su generación, su erudita aproximación organiza la obra en una progresión orgánica de registros, ordenando verticalmente la música, serena y reflexiva. Su mayor virtud estriba en diferenciar los pulsos débiles de los fuertes, pero ¿cómo se logra esto en un artefacto sin dinámicas? Por medio de sutiles matices en la articulación que crean la ilusión de contraste. Esto -más que cualquier otro elemento (timbre, tempo, etc.)- clarifica con elocuencia las formas y las funciones de los motivos, embellecimientos y grupos rítmicos, además de burilar una textura transparente y un discurso musical con criterio. Acaso la mejor oportunidad de escuchar la obra (en cercanía metafísica de personalidad) como el mismo Bach la hubiese interpretado, de humilde creyente en su deber teológico. Leonhardt solía decir “mientras los pianos modernos están diseñados para cantar, la música de Bach necesita de un instrumento que hable”. El suyo es liviano de construcción, de sonido cortante y rigor polifónico, excelentemente grabado en una era (1964) en la que Telefunken aún empleaba válvulas en sus equipos, con el micrófono rozando las púas.

Variatio 3: Canon all’Unisuono jovial y profuso a partir del cual se irá desarrollando el resto.

Trevor Pinnock (Archiv, 1980) aplica un moderno carácter, ligero y alegre, alejado de la solemnidad retórica anterior. Con tempi robustos despliega vitalidad y ritmo, a veces un tanto cibernético, como en la var. 8; otras se distraen del concepto general, repentinamente ponderosas y sin ímpetu las var. 12 o 21, y sobre todo la var. 25, muy libre y consecuentemente muy expresiva. Toma sonora ardorosamente azafranada, que recoge distrayentes ruidos mecánicos del Ruckers de 1646 procedente del Museo Instrumental de París, y cuyos registros están unitariamente poco contrastados.

Variatio 4: Potente passepied a cuatro voces con imitaciones jocosas. La rusticidad saltarina disfraza la conclusión fugada.

Se citan al menos 6 registros debidos al proselitismo de Rosalyn Tureck. El más gentil, contemplativo y lírico es el registrado afelpadamente en un concierto privado en 1982 (TROY). Su intelectualismo monolítico y estático (“El movimiento historicista está agotado… es una pura utopía y además absurda”) se basa en el análisis y cálculo de la tonalidad, la melodía y la estructura global. La meticulosidad microscopista de este puntillismo (coherente y por tanto predecible) deriva en unos amplios tempi que revelan las armonías en toda su crudeza. La didáctica contrapuntística es expuesta con claridad (¡qué manera de delinear las voces en los cánones!), pero el sentido de la danza se desvanece e inmoviliza en la marmórea estatuaria. El fraseo paciente alterna staccato, non legato y legato, ahuyentado la monotonía. Creyente en la observación de todas las repeticiones, con largas pausas intercaladas, Tureck nos regala un Bach reverencial, intimista, afectuoso, casi mimado, opuesto radical e irreconciliablemente a Gould.

Variatio 5: Gallardo dúo en el que las voces se oponen sobre los manuales en un estallido de alegría.

En 1985 Scott Ross estaba inmerso en su integral de las 555 sonatas de Scarlatti. El aire italianizante se aprecia en el toque nervioso, exuberante, casi urgente (por ejemplo, la var. 14), y en una articulación palpitante que perturba las variaciones introspectivas. Perdulario en su absoluto dominio técnico, directo y nada académico, con soleados contrastes rítmicos, sin rigidez ni excesivo rubato, sin adicción de ornamentaciones excesivas, arpegiando los acordes. Las repeticiones (con mesuradas variaciones tímbricas) son respetadas dada la alegoría debida al propio Ross: “Una interpretación sin ellas sería como intentar apreciar las pinturas de la Gran Galería del Louvre a lomos de una motocicleta”. La sucia grabación en concierto (Erato) ventea un instrumento frágil y agrillado (y también el tráfico rodado de Ottawa). La posterior grabación en estudio (EMI, 1988) carece del impulso mediterráneo.

Variatio 6: Canone alla Seconda. Un perpetuum mobile ingrávido apoyado en el efecto de suspensión de la negra con puntillo.

Kenneth Gilbert se caracteriza por presentar las variaciones en grupos separados reflexivamente por pausas conscientes. El juego agógico es permanente, si bien hay una continuidad fundamental en los tempi, como pulso ostinato y unitario de la obra. El elemento de danza es predominante, pero reservado en su emotividad. Imaginativo e impetuoso en la diferenciación de las repeticiones. La reverberación desenfoca las carnosas texturas del instrumento (HM, 1986).

Variatio 7: Dúo retozón en estilo de giga francesa que se convierte casi en una gentil siciliana en la siguiente lectura.

María Tipo (EMI, 1986) rubrica el ideal romántico y melodramático, trasladado en un delicado sensualismo tímbrico, un Bach bucólico y hermoso, afestivado en acuarelas que el pedal difumina amorosamente. Tipo se manifiesta con libertad absoluta en el fraseo y articulación, pero se la nota encorsetada en los rígidos cánones. Las repeticiones (solo de las primeras mitades) son glosadas con gracia en dinámica y tímbrica, como el sorpresivo trino en terceras de la var. 22. Toma sonora apartada con discreción.

Variatio 8: Coranto italiano que reanuda el jolgorio, las tríadas bullendo, las manos arpegiando una sobre otra.

Estudiante de Leonhardt (presente en sus ataques escalonados y línea respiratoria), Ton Koopman siempre ha tratado de no sonar como él, sobre todo a partir de la ornamentación añadida que vuelca con un entusiasmo rococó. Algunas de sus repeticiones (var. 16) contienen tal cantidad de trinos y mordentes que amenazan con destruir el hilo espiritual subyacente. Su objetivo es “conducir al oyente de sorpresa en sorpresa”, contorsionando dada una de las variaciones: afligido, bullicioso, fogoso, voluptuoso, decadente, sentimental, mordaz… pero pertinente en el conjunto, con una precisión y claridad permanentes. Instrumento algo pálido en su tímbrica, recogida soberbiamente por Erato en 1987.

Variatio 9: Canone alla Terza. Trío riguroso y sobrio que marcha sobre encabalgamiento de las voces.

La conexión de Jean Guillou con la instrumentación organística es otra obra maestra de las variaciones armónicas como la Passacaglia y fuga en do mayor (BVW 582). El resultado es una registración contrastada en cada una de las voces canónicas, con un espectro apabullante de colores, desde el picco al fondo lúgubre del pedal de 16 pies; además, sitúa cada variación en diferente nivel de profundidad acústica (ilusoria) para que la perspectiva ayude a enfatizar el carácter individual de cada pieza. Por supuesto el instrumento le otorga al contrapunto un carácter luterano y lo enlaza con el género de polifonía vocal, pero Guillou se toma la licencia de improvisar en algún lugar con elocuencia dramática, que en algunos casos incurre en distensiones en el fraseo, o en balbuceos que el tempo locomotor obliga en las var. 5 y 14. Pequeño órgano diseñado por el propio intérprete en 1978, visualmente impactante, erigido en Notre-Dame des Neiges de Alpe d’Huez y registrado con efectos antifonales dentro de una caldeada reverberación (Dorian, 1987).

Variatio 10: Exuberante fughetta a cuatro voces, basada en un largo sujeto de cuatro compases, de algún modo reminiscente del aria de apertura.

Mutatio, variatio… aunque compuestas para un clave con dos manuales, las Goldberg admiten otras propuestas: El Kurweil 250 Digital Synthesizer fue el primer instrumento electrónico que producía sonidos a partir de muestras sonoras registradas en su memoria. Un revolucionario Joel Spiegelman evocó en 1988 una amplia panoplia de efectos orquestales y corales, delirantes y divertidos cuando no directamente cómicos. Antes de etiquetarlo como caricatura cursi, resaltemos su cualidad pedagógica única, ya que presenta un timbre diferente en cada línea contrapuntística. Grabado directamente por el perpetrador de este psicodélico bestiario de fantasías en su secuenciador de doce pistas (AnRec).

Variatio 11: Rápida e intrincada giga con arriesgados arpegios, escalas y trinos, imitaciones entre las manos contrastando con los motivos arpegiados que sirven de conclusión.

El concepto de Sergio Vartolo (Tactus, 1989) es el de otorgar vida propia a cada una de las variaciones más allá de su orden consecutivo, sin el propósito de una ejecución narrativa. Provocador y desconcertante, Vartolo exhibe sin pudor tempi excéntricos (algunos de lentitud aniquiladora: vars. 13, 28), claroscuros peculiares, empellones y protestas, fragmentaciones perversas, caprichos cromáticos, manierísticos rubati... y canto a viva voz en el Quodlibet… Genio y figura.

Variatio 12: Canone alla Quarta. Laberinto de espejos en trío que se desarrolla invertido con majestuosa certeza.

Las versiones de Bob van Asperen (EMI, 1990) y Celin Frisch (Alpha, 2001) comparten la contienda entre arrebato y solemnidad. Ambos asumen una asincronía vertical en el aria y algunas de las variaciones (por ejemplo, en la var. 25, donde el acompañamiento de la mano izquierda se expande pronunciadamente) que contrasta fuertemente con la rígida y agresiva rítmica en el resto. Las repeticiones son monocromáticas, aunque su inapetencia emocional no llega a ser mecanicista. Mientras la desafortunada toma sonora de Asperen resuena con ruidos bastardos, tanto del propio mecanismo como del exterior del museo berlinés que se utilizó como estudio, la de Frisch refulge luminosa.

Variatio 13: Arioso rapsódico a la napolitana, con una amplia melodía enracimada con variaciones melismáticas que usan los dos teclados expresivamente.

El manido argumento de que si Bach hubiera tenido a su disposición un piano moderno lo habría preferido al clave parece poco sólido; en ese caso seguramente habría compuesto otra obra adaptada a su sonoridad. Andrei Gavrilov (DG, 1992) paréceme más entretenido (algunas variaciones son inconteniblemente raudas) que profundo, de sonoridad abundante (sobre todo en la mano izquierda) y uniformidad tímbrica, si bien muestra escasa iniciativa en las implicaciones de las marcaciones danzables, y las repeticiones tampoco encuentran nuevas perspectivas más allá de la agilidad gimnástica. Cada variación se impulsa en sus propios términos como indiferenciadas tormentas de notas, vanidad y confusión. Grabación fascinante, inmediata e impregnada de una suave atmósfera.

Variatio 14: Toccata de bravura con vertiginosos entrecruzamientos de manos y saltos de tesitura.

Christophe Rousset trata las variaciones como las vigorosas danzas que son, el aria como una zarabanda y el resto consecuentemente, sin bajar el ritmo cardiaco para las piezas en clave menor. La elegancia en algunas variaciones (15, 21) contrasta con los trinos lentos y maquinistas en la var. 28. Los timbres acampanillados del instrumento de escuela francesa favorecen los ocasionales añadidos ornamentales, pero ¡alas! Rousset elige hacer una magra exhibición de registros desaprovechando la rica toma sonora (Decca, 1994).

Variatio 15: Canone alla Quinta. Trío en ferviente oración forjada por el severo modo menor. El sujeto progresa por movimiento ascendente y su respuesta desciende invertida.

Como tantos otros, también para su primer disco Sergey Schepkin eligió las Variaciones Goldberg. Su noción contempla la interacción física palpitante con la música, un impetuoso combate emocional, y una osadía rítmica y ornamental aparentemente improvisada. Su plasticidad en el fraseo elimina la regularidad robótica que acecha desde el papel pautado y su amplia paleta tonal está mullida por el empleo del pedal. Es esencial para su torrencial idiolecto la consideración de todas las repeticiones, que suenan fantásticamente variadas en sus manos, añadiendo atrevidos embellecimientos (var. 3), alterando rotundamente las dinámicas (crescendo en la fuga de la var. 16), tapizando de terciopelo las repeticiones de la var. 21, trasponiendo octavas (mágico efecto en las vars. 6 y 28), brutalizando arpegios modulantes (var. 25) e incluso sumando una sólida octava a la línea del bajo (var. 29). Multiplicidad en los tempi, veloces en piezas específicas y muy lentos para las variaciones en clave menor. Profundidad y detalle de la excelente toma sonora, aparte de la resonancia new-age (Ongaku, 1995).

Variatio 16: Centro gravitacional del ciclo, es una verdadera obertura francesa con lenta introducción de ritmo con puntillo a la que sucede un vaporoso fugato desde el agudo al grave.

Kurt Rodarmer emplea dos guitarras de apariencia cubista del revolucionario luthier Richard Schneider, con importantes cambios estructurales respecto al modelo clásico: la asimetría exterior de puente, trastes y boca se complementa con un radical diseño del abanico y una doble tapa armónica. Rodarmer registró por separado cada una de las líneas contrapuntísticas de la partitura y las dos, tres y hasta cuatro pistas resultantes se mezclaron en el estudio. ¿Es lícito este procedimiento, acaso reservado para música pop? Recordemos que (casi) todas las grabaciones (incluso las derivadas de conciertos) se editan y perfeccionan con parches a posteriori. Aparte de la trasposición a re mayor, esta proliferación de manos a lo Sárasvatī no requiere de compromisos armónicos, sonando, no como un enjambre de instrumentos, sino como un guitarrista de sobrehumano virtuosismo. Aún así, el lúcido contrapunto es más independiente que interactivo y los cambios de articulación en las repeticiones son mínimos. La grabación (Sony, 1996) recoge la tímbrica íntima y sensual obsequiada por la guitarra de tesitura barítono, sobre todo en las notas graves.

Variatio 17: Dúo cascadeante en escalas y chispeante en arpegios, al modo scarlattiano.

La grandeza de las Goldberg ofrenda innumerables posibilidades, como un mismo paisaje en diferentes estaciones. La mayoría de los standards del jazz se conforman en una longitud de 32 compases por lo que las Goldberg se adaptan fácilmente a su formulación. El Jacques Loussier Trio (piano, contrabajo y percusión) propone una mínima rearmonización, entretejiendo síncopas, sutiles diferencias texturales, medidas aleatorias y la siempre bienvenida improvisación, siempre dentro de los confines de la partitura bachiana. El respeto a la obra y los timbres instrumentales elegidos dan un producto sonoro melífluo, permitiendo que el contrabajo tome parte de la mano izquierda del piano en las variaciones más complejas, mientras el percusionista se limita a colorear la estructura rítmica prescrita. Solamente en algunas de las piezas (vars. 17, 30) Loussier barzonea hacia atmósferas más tóxicas, experimentales e invasivas (Telarc, 1999).

Variatio 18: Canone alla Sexta. Impulsivo trío, donde las voces canónicas son llamadas a sustentar la passacaglia que es caprichosamente abandonada por el bajo.

Murray Perahia permite humildemente que sea la secuencia armónica la que estructure el espinazo de la obra, fraseando de acuerdo al inmediato momento y parada del viaje. Relacionando narrativamente unas variaciones con otras teje una progresión natural de crescendo, clímax y resolución. Tan refinado y sutil en los cambios tonales y agógicos que puede parecer a primera escucha patricio, incluso uniforme, Perahia logra personalizar la obra sin extremar tempi, dinámicas, texturas o énfasis en los pulsos rítmicos. Respeta todas las repeticiones, a menudo variando imaginativo la ornamentación y la dinámica, aunque se pueda discutir su semblanza de los adornos barrocos (escúchese en este sentido la preciosa repetición de la var. 2). Fluidez y elegancia del íntimo legato, toque pulido y homogéneo con la tímbrica perlada por el pedal, comprendiendo la naturaleza de las danzas y alejado de la severidad que a otros inspira Bach (Sony, 2000).

Variatio 19: Delicado menuet mecido con donaire y que recrea la ilusión de sonoridades mecánicas.

El tiempo ha dado alas a la creatividad de Andras Schiff. En esta grabación procedente de un concierto (ECM, 2001) supera a la precedente en audacia (Decca, 1982). Además, en estos años Schiff ha renegado (teóricamente) del (leve) uso del pedal para el repertorio barroco. Ahora las ornamentaciones son más variadas y menos floridas dentro de la moderación. El rango de articulaciones y efectos que caracterizan cada variación es extenso: por ejemplo, el gradual crescendo dinámico en la var. 10, el fácil y expresivamente diverso empleo del staccato (var. 11), o el paulatino accelerando en la var. 26. Mis apuntes señalan asimismo que tiende a subrayar la línea melódica en los cánones, que explora tempi contrastados pero no alocados, y que faculta apreciar el contrapunto implicado, no solo entre sus manos, sino también dentro cada mano. En la var. 28 Schiff invoca un retraso infinitesimal antes de cada grupo de trinos para separarlos de los acentos principales; el resultado es embrujador. En el retorno al aria deconstruye ciertas ornamentaciones, al modo Busoni. Schiff agrupa (interpreta, domina, posee) las variaciones en grupos de tres (cual suites en miniatura) con las siguientes etiquetas: físicas, emocionales e intelectuales. Y evita la devoción sacerdotal con una urgencia vibrante emperchada con distinguida naturalidad. Suavidad del instrumento, acondicionado para un sonido ligeramente percusivo.

Variatio 20: Toccata imitativa donde las voces se persiguen animadamente por los teclados.

La segunda aproximación de Pierre Hantaï (Mirare, 2003) a las Goldberg es enérgica y arrebatada, si bien ocasionalmente menos rebelde y visceral que la primera (Opus 111, 1992), utilizando más las improvisaciones rítmicas, espontáneas y casi dubitativas. Más contrastada en su expresividad, incluso sorpresiva en su poético paso, saboreando las armonías con pausas y desalineaciones rítmicas (que en la var. 14 resquebrajan el flujo). En algunas variaciones Hantaï ornamenta y dinamiza con libertad scarlattiana, en otras se mantiene estoico. Colorido exuberante de la grabación, realizada desde dentro de la caja de resonancia, superior a la anterior (si bien el instrumento era más cálido), aunque los armónicos se descuelgan al abordaje.

Variatio 21: Canone alla Settima. Sombrío y apasionado trío cual allemande. La tercera voz participa del cromatismo borrascoso del canon, reproduciendo figurativamente su segmento en un diálogo de superior belleza.

Las Goldberg no solo toleran, sino que requieren múltiples acercamientos. Para quienes tengan alergia al sonido del clave (Beecham lo comparó a “two skeletons copulating on a corrugated tin roof”) o teman perder su carácter de exploración tonal en las versiones pianísticas, puede haber otra posibilidad: En casa de los Bach había tres clavicordios con dos manuales y pedales, como instrumentos de prácticas domésticas para los organistas de la familia. Recordemos que en el clavicordio la cuerda es pinzada, y por tanto sensible a sutiles gradaciones dinámicas, e incluso permite transmitir vibrato y portato a partir del teclado. Tempi y articulación están condicionados por la humilde quietud del instrumento, y su técnica intrínseca se ajusta con perfección a la música contrapuntística, ya que un intento de tocar legato provoca desagradables efectos sonoros. Benjamin-Joseph Steens equilibra todos estos argumentos con una parca ornamentación. La posición óptima para grabar el clavicordio es la del intérprete, donde cada detalle se despliega con lucidez, como un cuarteto de cuerda en miniatura. La edición de Evil Penguin (2009) disfruta de esta consideración y además incluye en el libreto cuidadosas instrucciones de ajuste del volumen del amplificador para una escucha óptima.

Variatio 22: Cual polifonía medieval, una arrogante pieza alla breve a tres voces fugadas sobre un bajo de gran sobriedad.

La sinfónica, teatral, estimulante lectura de Andreas Staier se basa en la relación mutua entre lenguaje musical y sonido instrumental (al contrario que Glenn Gould, que practicaba con un aspirador a su lado para, sin escuchar la música, adquirir la impresión táctil de la partitura). Su descomunal aparato (copia de un Haas de 1734) despliega la heterogénea amplitud y variedad de registros propia de un órgano, con hasta 59 posibilidades sonoras; por el contrario, Staier mantiene la ornamentación en un discreto lugar. Reveladora la var. 16 en su imperial dimensión; la seductora combinación de registro laúd en la mano izquierda y tempo vivaz precipitan el carácter de interioridad de la var. 25. Pasmosa grabación, con una amplitud panorámica catedralicia, que nos rodea como un amante gimiente (HM, 2009). La edición se completa con un video en el que Staier analiza didácticamente al teclado la estructura de la obra y nos desvela como recurre en determinadas piezas a registros específicos para ensalzar la estructura cíclica, por ejemplo, en las variaciones menores para evocar la desolación.

Variatio 23: Extravagante y atolondrada toccata de alegría contagiosa y floreciente.

La versión para dos pianos de Yaara Tal y Andreas Groethuysen sigue la transcripción romántico-tardía debida a Joseph Rheinberger (1883) y adaptada posteriormente por Max Reger y que se concreta básicamente en discretas aportaciones de líneas contrapuntísticas derivadas del material bachiano y octavas en staccato pianissimo añadidas a las texturas. La conjunción de los pianistas es impecable, plástica y homogénea, variando el peso de las diferentes voces en las repeticiones, donde la armonización complementaria pasa casi desapercibida. La distribución de las partes a cuatro manos clarifica la polifonía, particularmente en los cánones (efervescente el de la var. 18). El ritardando al final del Quodlibet se funde con el reencuentro del aria, aunque sin evocar la alquimia de Johanna MacGregor (Warner, 2007). La toma sonora respeta la densa incisividad con que los pianos recrean esta inventiva inauténtica y abigarradamente primaveral (Sony, 2009).

Variatio 24: Canone all'Ottava. Amplia danza a ritmo moderado que se desarrolla sobre el balanceo rítmico de una giga pastoral.

La adaptación de las Goldberg por parte de Dmitry Sitkovetsky para trío de cuerda en 1985 es una idea que seguramente habría deleitado al Kantor. Las partes de violín, viola y cello actúan como si dividieran la tesitura de un mismo instrumento, a veces distribuyendo las texturas para dúo como una conversación a tres partes; otras rememorando los roles alternos de concertato y ripieno en un concierto barroco, el fantasmal espectro del continuo apareciendo esporádicamente. El Leopold String Trio mantiene el espíritu de las variaciones mientras las reinventa sónicamente con diversidad de texturas y sensible uso de los solos, abrazando sin vergüenza pluralidades estilísticas modernas e históricas, y coloreando ciertas notas con vibrato como técnica expresiva (Hyperion, 2010).

Variatio 25: Un adagio cromático, obsesivo y conmovedor que marca el clímax de la obra, cuasi una fantasía engalanada de atmósfera lánguida.

Blandine Rannou o la epifanía de la improvisación: metro elástico, rubato laberíntico, grupos de notas que son fraseadas conjuntamente con efecto gestual, anacolutos amblados, pausas y suspensiones que se insertan con propósitos retóricos. La fluyente, flexible y afiligranada improvisación ornamental se intercala incluso en el aria, meditativa y orgánica, donde el proceso de metamorfosis ya ha comenzado para Rannou. Si la var. 14 expele las disonancias con furia, la var. 16 nos arroja por una cascada sonora. Los contrastes couperinianos de la var. 20 son interpretados nostálgica e irresistiblemente. Rannou tiende a improvisar más en las variaciones lentas, aunque el wagneriano viaje por el Hades en la var. 25 es ceremoniosamente austero en su deslizante legato. Los ingenieros de ZigZag cristalizaron en 2010 la belleza mágica del clave. Sensacional.

Variatio 26: Tras la tragedia comienza la desintegración hacia la locura oponiendo una asombrosa polirritmia entre las manos y finalizando con un intrépido e increíblemente complejo pasaje de escalas en movimiento contrario.

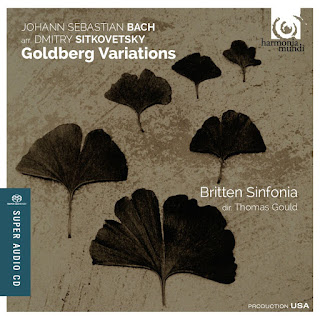

La adaptación para trío de Sitkovetsky fue también expandida creativamente para orquesta de cámara. Múltiple y caleidoscópica, ofrece nuevas perspectivas aunque su fraseo y articulación son tan gouldianas que el arreglo parece un homenaje al pianista: las voces, a veces, intiman a una sola parte; en otras el tutti orquestal resplandece, ocasionalmente el pizzicato surge. Thomas Gould lidera una Britten Sinfonia cuyas cuerdas (6.5.4.3.2) se afirman cálidamente, atentas sin embargo a no caer en la melosidad demodé, las notas impregnadas de un leve vibrato. Espaciosa toma sonora, regada con efectos antifonales (HM, 2014).

Variatio 27: Canone alla Nona. Dúo ingenioso y sencillo de humorosa malicia. Rompe la línea de los cánones ya que carece de línea de bajo independiente.

La manera en que Angela Hewitt prepara el fraseo es peculiar: canta las voces mientras practica y anota sobre la partitura su necesidad de respirar: tómese como ejemplo la sincopación scherzante en la var. 6. Más romántica y menos históricamente barroca que su anterior grabación para Hyperion en 1999, más personal, más contrastada y más flexible, propone el concepto de “Bach, el precursor”: las variaciones se contemplan cual mini-sonatas clásicas en las que el rol de recapitulación se otorga a la repetición, acariciadas con espontaneidad en leves matices de color y dinámica, con decoración sutil. El rubato es errático, listziano. La articulación observa una frecuente adherencia a la regla del pulgar: notas cercanas se tocan en legato, notas lejanas en staccato. Subrayar el gradual desvanecimiento de la mano derecha, suspendida en el aire en una quinta abierta, con el que concluye la primera parte (var. 15), y que nos deja asombrados y temerosos, sedientos del resto. Recogido en una única y atmosférica toma en su propio instrumento Fazioli con el que ha ofrecido en concierto las Goldberg por todo el orbe (Hyperion, 2015).

Variatio 28: Tocatta a tres voces con tintineos virtuosos. A medio camino, las fusas toman caminos opuestos y cromáticos.

Beatrice Rana hace un aprovechamiento sin reservas de las posibilidades dinámicas de un Stenway moderno, así como del discreto pedal en funcionamiento continuo que no constante. Alejada de una visión arquitectural o matemática, declaradamente romántica en los movimientos (que se prestan a ser interpretados) lentos, no descarta la percusividad de un Gould en los formalmente contrapuntísticos. Así, comienza con un acercamiento improvisatorio del aria, un erótico sotto voce a un paso seductoramente tardo, y explora las variaciones dedicadas a dos manuales contrastando las amplitudes de las frases, siempre cercana al pianissimi, con una sensibilidad exacerbada. Sumamente recatada en la ornamentación, no desdeña realizar fornidos crescendi, como en las vars. 19 o 22 (Warner, 2016).

Variatio 29: Otra pieza de exigentes entrecruzamientos percutidos. Los sólidos acordes iniciales se atomizan en figuraciones esquizofrénicas que rotan en espiral.

Mahan Esfahani es un deslenguado y visionario presbiteriano iraní que, además, toca el clave de manera neurótica, inestable rítmica y emocionalmente. En vez de desentrañar los dédalos bachianos los enmaraña con su propia personalidad, bizarra y melodramática, con un muy estudiado y falsamente espontáneo descuido interpretativo. La provocación comienza desnudando el aria de ornamentaciones -algo ya realizado muchos años atrás por Kempff (DG, 1969) o Kipnis (Seraphim, 1974)-. Fantasiosas cadenzas enlazan algunas secciones (var. 7), muy contrastadas de registros (var. 19). Curiosamente, además de los tempi inusualmente lentos en los cánones 3 y 8, las variaciones en tono menor son consideradas con el distanciamiento aristocrático de un Leonhardt. La estupenda grabación (DG, 2016) recoge el irregular temperamento de la afinación que suaviza algunos acordes (primariablemente verticales) y acaudala una inesperada variedad de colores en los pasajes cromáticos, ya que todos los intervalos son distintos. Esta preocupación por el temperamento pertenece a una época que no disociaba el arte de la ciencia, y no es el caso actual...

Variatio 30: Quodlibet a tres voces con un bajo libre añadido. Confluyen diferentes e improvisadas armonías desde dos canciones populares de la época tratadas en escrupuloso contrapunto. La segunda de ellas canta “los repollos y los nabos –¿significando las variaciones?- me han llevado lejos”. Como lógica consecuencia el viaje retorna hacia el aria.

Rinaldo Alessandrini ha transcrito recientemente (Naïve, 2017) las Goldberg para una diversa formación de cámara. La multiplicidad textural subraya las diferentes personalidades de las variaciones (sin repeticiones), algunas como dúo (con o sin la adicción de bajo continuo), otras como homogéneo conjunto de cuerdas a tres o cuatro partes, con el minimalista y siempre presente clave manteniendo la necesaria cohesión global. La polifonía sale beneficiada por la individualización de las líneas, cuya articulación sigue un didáctico staccato. Los miembros del Concerto Italiano enfatizan el perfil más intelectual y abstracto de las miniaturas, permitiéndonos escuchar en detalle figuraciones de líneas melódicas virtuales o diálogos de motivos que el original para teclado únicamente sugiere. Atención a las desgarradas disonancias de la var. 25 que parece extraída de una Pasión perdida. La grabación es fantástica en lo que a las cuerdas se refiere pero recoge todos los ruidos imaginables del mecanismo del clave.

Aria de capo è fine: Pilar de cierre de la divina arquitectura simétrica: De nacimiento a despedida, de elegante promesa a triste cierre, una imagen ordenada de un universo teológico.

Tras escuchar varias decenas de Variaciones Goldberg, la irrupción de Ji (cuyo nombre completo es Ji-Yong Kim) nos salpica con fresca creatividad e insolencia en las ornamentaciones, con improvisaciones métricas y rítmicas conjugadas con tempi de todos los credos. Una destreza excelsa al servicio del viaje onírico cuando no la pesadilla hondamente emocional en las claves menores. Dentro de las pianísticas, la toma sonora es la más cremosa que ha pasado por mis manos (Warner, 2017). En cuanto a las repeticiones (que Ji no respeta), se puede recordar que “la música nunca es demasiado larga, lo que es demasiado corta es la paciencia de ciertos oyentes” (Andras Schiff).

Nota sobre el equipo de reproducción. En respuesta a varias inquisiciones (muy fundamentadas) sobre mi percepción de la calidad sonora de las grabaciones detallo aquí su composición: Por practicidad y fidelidad (recordemos que el principal problema del sistema Compact Disc era el de su lectura) utilizo exclusivamente el ordenador para el análisis. Los archivos digitales son cómodos y, con un adecuado backup, inalterables al tiempo. Partiendo de un software Foobar2000 la señal llega en digital hasta un resolutivo DAC de las cuadras de Chord, desde donde se prolonga, ya en analógico, hasta un sistema valvular de preamplificador y etapa de potencia. Realizado ad hoc, artesanalmente cableado al aire en configuración doble mono dentro de un chasis amurallado, su peso (con la fuente de alimentación externa, sólida cual adoquín) roza el quintal. Todo el material fungible (parejas de EL34 o 6L6) es NOS y de origen RCA de mediados de los 50. Por último, un esquema de resistencias pasivas (para adaptar la impedancia de 8 a 300 Ohm) hace desembocar la corriente en mis queridos Sennheiser HD650 (reemplazados, a ratos, por los diabólicos HD800s).